José Alexandre Costa de Lacerda, Pedro Gonzaga Valente

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC)

Universidade Federal de Santa Catarina

{zelacerda,pedro.valente}@gmail.com

1 Introdução

A web, com todas as suas páginas, sites e aplicações, é um exemplo clássico de sistema, na definição proposta por Bertalanffy (1977), já que é composta por um conjunto de elementos (as informações) inter-relacionados (através de hiperlinks). Também é fácil verificar que trata-se de um sistema complexo e emergente: a criação de links entre as páginas não obecede a nenhuma ordem superior, sendo que a “forma” atual da web é resultado da soma de todas as ações dos seus componentes.

Porém, o fato de um sistema ser emergente não implica, necessariamente, que seus sub-sistemas também devam sê-lo. No caso da web, essa dissociação ocorre com relativa freqüência. Boa parte dos sistemas que permitem a navegação na internet ainda seguem um paradigma de organização do tipo top-down, onde as regras vêm de cima.

A situação parece estar mudando, e de forma acelerada. Em um período de menos de um ano, surgiram na internet sistemas onde a participação do usuário é bem maior do que simplesmente a produção do conteúdo. Nestes casos, o usuário também participa efetivamente na classificação das informações, tendo o poder de influir no que é apresentado como o mais importante, tanto para ele como para outros usuários com interesses em comum.

A disseminação dessa forma colaborativa de classificação de informações é tal que alguns autores já sugerem numa nova revolução dentro da própria revolução que a internet representa. Fraser (2005), por exemplo, imagina que esses ambientes colaborativos baseados em folksonomias – tema central deste artigo e que será discutido em detalhes ao longo do texto – estão ajudando a criar um novo idioma local para a web.

A tendência recente também tem influenciado grandes corporações. A IBM, por exemplo, reconhece que errou ao conceber seu sistema de intranet para seus funcionários de “cima para baixo” (ORDMAN, 2005), a agora corre atrás do tempo perdido, estudando adotar em seu sistema de gestão de conhecimento ferramentas que utilizam folksonomias como uma forma eficaz de atender aos cerca de 315 mil funcionários espalhados pelo mundo e que, além de falarem diversos idiomas, possuem funções e interesses diferentes (GIBSON, 2005).

A Teoria Geral de Sistemas fornece um bom método para a análise da evolução dessas ferramentas, em especial através da classificação entre as naturezas top-down e bottom-up. Mas para que a comparação entre esses dois tipos de sistema seja possível, é necessário antes de tudo entender como funcionam os sistemas criados de cima para baixo, ou teleológicos.

1.1 Top-down – Classificação “goela abaixo”

Para a análise do ambiente da internet como um sistema, duas características presentes na definição de Bertalanffy (1977) devem ser observadas: os elementos, que correspondem aos conteúdos disponíveis – principalmente na forma de páginas web, geradas dinamicamente ou não – e a interdependência entre esses elementos, representada pelos links que permitem a navegação e a classificação dos conteúdos.

Com relação aos elementos do sistema, é possível afirmar que estrutura da rede, de maneira geral, já é emergente, não merecendo uma análise mais aprofundada. Isso se torna evidente com a proliferação de serviços para a criação de conteúdo, como blogs e páginas pessoais. Graças a eles, os elementos do sistema surgem “de baixo” e não seguem uma ordem superior. Porém, com relação à classificação da informação (tanto na forma quanto na sua relevância), verifica-se que a internet foi, até pouco tempo, essencialmente estruturada de cima para baixo.

A classificação de sites foi, em boa parte dos primeiros anos da web comercial, dominada pelos serviços de diretório. O exemplo mais bem-sucedido foi o Yahoo!, que apesar de hoje ser um conjunto de serviços em constante evolução, iniciou suas operações como um imenso catálogo de links, divididos de acordo com uma taxonomia própria. Ao usuário comum ou outro produtor de informação (como uma empresa ou outra instituição) cabia apenas solicitar ao serviço a inclusão de uma URL para seu site, porém seguindo a taxonomia do Yahoo!, que enquadrava o link em uma seção já definida. Não era possível, por exemplo, criar uma nova sub-seção dentro do sistema. Se o usuário criasse um site sobre um novo conceito inventado por ele, digamos, “Sistemas colaborativos”, era impossível “dizer” ao Yahoo! algo como: “Esta é uma área totalmente nova de pesquisas, portanto crie uma nova seção para ela e inclua meu link dentro desta categoria”. O Yahoo! foi, nos seus primeiros anos, exclusivamente um sistema top-down.

No Brasil, o site Cadê? é um exemplo semelhante. Além das regras taxonômicas serem previamente definidas por seus mantenedores, outras características típicas de um sistema que se estrutura de cima para baixo eram (e ainda são) observadas. Por exemplo: em uma determinada seção (serviços de hospedagem), a ordem alfabética dos links é uma regra que pouco tem a ver com a relevância para o usuário.

Em 1998, com o surgimento do mecanismo de busca Google, a emergência na classificação das informações obtém um avanço. O Google, criado por Sergey Brin e Larry Page, na época estudantes de Ph.D. da Universidade de Stanford, adota um algoritmo denominado PageRank para dar relevância aos resultados de uma busca, tendo como base a quantidade de links que apontam para cada página (BRIN, PAGE, 1998). Dessa forma, são os elementos do sistema que determinam a hierarquia dos links, e a popularização do Google contribui para gerar uma estrutura do tipo bottom-up, ainda que restrita ao domínio do próprio serviço.

Como será visto adiante, os conceitos que devem permitir a emergência plena da internet são bem mais recentes. É possível citar dois em especial: a web semântica (LEE, 2001), que por ainda não estar amplamente disseminada não será objeto de análise deste artigo, e a folksonomia, termo cunhado há menos de um ano.

2 Bottom-up – A ordem que emerge do caos

2.1 O que é uma folksonomia

A folksonomia se refere à categorização espontânea da informação, feita em cooperação por um grupo de pessoas, diferente dos métodos tradicionais de classificação facetada.

Ela surge tipicamente em comunidades não-hierárquicas, sites de acesso público, por exemplo. Como os próprios usuários são os organizadores da informação, isso produz resultados que refletem mais precisamente o modelo conceitual de informação desta população. O neologismo, que numa tradução aproximada significaria “taxonomia popular” foi criado por Thomas Vander Wal (2004).

2.2 Como funcionam as folksonomias

Um sistema que usa a folksonomia deve ser baseado em tags, mas não apenas isso. Se fôssemos determinar regras para identificá-lo, poderíamos considerar que ele deve ter o seguinte:

O objeto que recebe as tags. Simplificando, podemos considerar este objeto como uma URI (Identificador Universal de Recursos). Ela pode representar um site, uma página específica, um arquivo de texto, uma imagem, um vídeo, uma música ou qualquer outra coisa que se possa acessar via Internet ou que tenha uma representação na rede (numa rede de relacionamentos, por exemplo, as tags podem se referir a uma pessoa, mas estarão vinculadas a uma URI que representa esta pessoa).

As tags. São palavras, siglas ou qualquer código pessoal, determinado livremente pelo usuário, de acordo com a sua conveniência. Um objeto pode receber um número ilimitado de tags.

Os usuários. São os agentes do sistema, que atribuem tags aos objetos. A princípio, sua ação é de interesse pessoal, mas desta ação emergem resultados interessantes. Quando vários usuários usam a mesma tag, por exemplo, isso que permite utilizar algoritmos de recomendação, modelo de usuário e filtragem colaborativa em cima delas.

Um trabalho que explica com detalhes como funcionam os sistemas de “bookmarks sociais” é o de Hammond (2005). São avaliadas algumas iniciativas no campo das “ferramentas sociais de bookmarks” – cujo principal exemplo é o é o del.icio.us – e identificados dois pontos-chave que permitiram o surgimento destas ferramentas:

1. Software de servidor destinado especificamente ao gerenciamento de links, com um viés forte de redes sociais.

2. Uma abordagem ‘desavergonhadamente’ aberta e não-estruturada em relação à etiquetagem (tagging), ou classificação pelo usuário, destes links. (HAMMOND et alii, 2005)

Uma ponte com o termo “arquitetura da participação” de Tim O’Reilly (2003) também é feita. Embora O’Reilly se refira à comunidade de desenvolvimento em código aberto, os sistemas de bookmarks sociais também compartilham a mesma característica: “quanto mais eles são usados, mais valor agregam ao próprio sistema e, conseqüentemente, a todos que participam dele”.

Para Thomas Vander Wal, o del.icio.us, que foi criado por Joshua Schachter, utiliza conceito de “Folksonomia Ampla” (WAL, 2005), no qual pode-se ver em cada objeto o número de vezes em que cada tag foi utilizada para descrevê-lo. Isso permite identificar tendências no uso de termos, entre outras observações relevantes.

Ele atribui o termo “Folksonomia Estreita” ao Flickr, produto criado pela empresa Ludicorp e recentemente adquirido pelo Yahoo!. Ele permite aos usuários guardarem fotografias e atribuírem tags às suas imagens e álbuns. Um dos usos básicos do sistema é o compartilhamento entre conhecidos, usando tags como “aniversario” e “juquinha” nas fotos. A folksonomia do Flickr é estreita, na definição de Vander Wal, por deixar de lado a dimensão da quantidade de vezes que uma determinada tag foi utilizada na descrição de uma foto.

O Technorati tags é outro tipo de iniciativa, um site centralizador. Ele faz uma varredura na Internet e reúne em uma só página conteúdo classificado com tags em blogs, no del.icio.us, no Flickr e em outras fontes.

Uma nova geração de serviços também usa a folksonomia para a classificação de eventos e lugares. O EVDB (Events and Venues Database) é um exemplo. Usuários cadastram tags, a data e o local dos eventos que participarão (shows, seminários, etc.). Com isso outros podem navegar por qualquer uma das informações.

Na área das redes sociais, a cada dia surgem novos exemplos. O consumating.com é um site de encontros, onde cada pretendente usa tags para se auto-definir e para encontrar sua alma gêmea.

2.3 Caindo de maduro

Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa o espírito (geist) da época (zeit). O fenômeno se observa quando pessoas com diferentes bagagens sociais e culturais e com as mais diversas experiências de vida experimentam uma certa visão de mundo similar, causada pela exposição coletiva aos mesmos estímulos do ambiente em uma determinada época.

Um exemplo claro do zeitgeist em ação ocorre de tempos em tempos na comunidade científica. Em diferentes partes do mundo, pesquisadores sem nenhuma relação aparente chegam às mesmas conclusões quase simultaneamente. O avanço coletivo das áreas do conhecimento abriu a possibilidade para que um novo degrau fosse escalado. Como se diz popularmente, uma nova descoberta estava “caindo de madura”, e ambos os pesquisadores perceberam.

A Internet potencializa de forma impressionante estes acontecimentos, por colocar à disposição instantaneamente, ao mundo todo, a dinâmica da evolução do conhecimento.

O Google Zeitgeist é um serviço que ajuda a perceber a direção em que o espírito da época nos leva. Ele mostra as buscas mais populares na internet sobre diferentes tópicos e diferentes países e línguas. O ponto positivo é: dá um panorama geral dos interesses da “humanidade” conectada à web. O ponto negativo: é uma página editada pelo Google, aparentemente valorizada pelo “inusitado” e “curioso” e pouco atualizada. É top-down.

Outra maneira de se analisar o espírito de uma época (no que se refere a usuários de Internet, pelo menos) é visitar as entradas mais populares dos sistemas baseados em folksonomias. O del.icio.us/popular tem provado ser uma excelente ferramenta na detecção de “memes” no berço. Um meme (DAWKINS, 1976) é uma unidade de informação que se auto-propaga. O termo, introduzido por Richard Dawkins no seu livro “O Gene Egoísta”, pode representar informações que se espalham pela Internet de forma viral. Links, vídeos ou outro tipo de conteúdo que as pessoas “precisam” compartilhar e são reproduzidos por blogs, enviados por e-mail, transmitidos por mensagens instantâneas e etc.

2.4 O sistema clarividente

O fascínio de certos usuários por sistemas que utilizam folksonomias explica-se pela capacidade inata que eles têm de recomendar links que não foram buscados, mas que se encaixam perfeitamente nos interesses dos usuários.

Isso pode ocorrer ao se consultar a lista geral dos links catalogados com as mesmas tags usadas para as suas próprias informações, ao encontrar usuários com interesses semelhantes e examinar a lista de bookmarks deles – o que invariavelmente leva à descoberta de novos sites relevantes.

Este é o ponto forte da folksonomia. Potencializar o compartilhamento do conhecimento entre pessoas que falam a “mesma língua”, são da mesma área técnica especializada ou que, mesmo morando do outro lado do mundo, têm as mesmas preferências. Neste ponto a busca tradicional na web fica muito atrás.

2.5 Retro-alimentação imediata

Para Jon Udell (2004), a idéia de abandonar a taxonomia tradicional, baseada em hierarquia, em favor de uma lista de palavras-chave não é nova. A principal diferença agora é a retro-alimentação.

Claro, esta idéia tem rodado por aí há décadas, mas então o que Flickr e del.icio.us têm de tão especial? Às vezes uma diferença em grau se torna uma diferença de tipo. O grau no qual estes sistemas vinculam a atribuição de tags ao seu uso – em um laço apertado de retro-alimentação – é este tipo de diferença.

A retro-alimentação é imediata. Na hora que você atribui uma tag a um item, você vê o grupo de itens que carregam a mesma tag. Se não é o que você esperava, você é incentivado a mudar a tag ou incluir uma outra. (UDELL, 2004)

2.6 Análise à luz da TGS

Um hipotético usuário de um sistema que permite catalogar links com tags, por exemplo, pode usar este sistema somente para seu próprio proveito, e não para contribuir com a coletividade. Ele vai usar palavras que significam algo para ele e que aumentem ao máximo a entropia dentro deste sistema, que é um catálogo pessoal de links. A regra que ele segue é a de facilitar ao máximo a recuperação desta informação no futuro, ou seja, reduzir ao máximo o trabalho e a energia gastas para encontrar de novo o link.

A lei do menor esforço, ou da conservação de energia, é a que motiva ele a atribuir tags a uma coleção de elementos. A entropia tende a crescer dentro deste sistema pessoal, mas se o usuário continuar introduzindo novos elementos – mantendo o sistema aberto -, ele impede que o sistema chegue a um equilíbrio final.

Este comportamento é egoísta – no sentido de o usuário não agir ditado pelo uso que outros podem fazer da sua lista pessoal – e caracteriza uma das regras de um sistema emergente. Steven Johnson explica:

Que características comuns têm esses sistemas [emergentes]? Em termos simples, eles resolvem problemas com o auxílio de massas de elementos relativa-mente simplórios, em vez de contar com uma única “divisão executiva” inteligente. São sistemas bottom-up, não top-down. Pegam seus conhecimentos a partir de baixo. Em uma linguagem mais técnica, são complexos sistemas adaptativos que mostram comportamento emergente. Neles, os agentes que residem em uma escala começam a produzir comportamento que reside em uma escala acima deles: formigas criam colônias. Cidadãos criam comunidades; Um software simples de reconhecimento de padrões aprende como recomendar novos livros. O movimento de regras de nível baixo para a sofisticação do nível mais alto é o que chamamos de emergência. (JOHNSON, 2001)

Seguindo a linha de raciocínio de Johnson, pode-se dizer que pessoas que atribuem tags à sua lista de favoritos acabam catalogando toda a Internet. Além do classificador egoísta há também os que se preocupam em manter a coesão das tags dentro de um determinado domínio ou pensam nos termos que podem ser usados pelo máximo de pessoas. Também nestes casos emergem comunidades antes inexistentes de pessoas com interesses comuns, os mais específicos, e que nunca haviam se conhecido. A partir dos “micromotivos” das pessoas que catalogam seus itens, emerge uma estrutura maior do que a soma de suas partes.

2.7 Características dos sistemas

Um sistema que usa folksonomia é complexo. O que difere um sistema complexo de um meramente complicado, é que alguns padrões e comportamentos emergem dele como resultado de padrões e relações entre os elementos. A emergência é talvez a propriedade-chave dos sistemas complexos.

Uma edição especial da revista Science sobre sistemas complexos destacou algumas definições (traduzidas do inglês para melhor entendimento):

Um sistema complexo é aquele que, por desenho ou função, ou por ambos, é difícil de entender e verificar. (WENG et all, 1999)

Um sistema complexo é um sistema no qual existem múltiplas interações entre muitos componentes diferentes. (RIND, 1999)

Sistemas complexos são sistemas em processo de constante evolução e desdobramento ao passar do tempo. (ARTHUR, 1999).

Identifica-se facilmente estas características nos sistemas em questão. A rede de participantes, motivações e comportamentos é intrincada e difícil de mensurar e analisar. Ela evolui e muda constantemente, e depende muito de variáveis externas. Isso nos leva a mais uma característica, o nível de abertura dos sistemas. Evidentemente, as características acima demonstram que os sistemas são abertos, ou seja, podem sofrer influência de elementos externos.

Os sistemas que utilizam folksonomias também são – em sua essência – sociais. Uma folksonomia, para poder receber este nome, deve ser o compartilhamento de todas as listas de tags dos usuários do sistema. A ênfase também é dada à figura do indivíduo, e grande parte do poder deste modelo de sistema está na capacidade de um usuário navegar pela lista do outro.

O fato deste tipo de sistema se auto-organizar e responder a estímulos do mundo exterior podendo, inclusive, alterar o conteúdo já existente, determina que ele também pode ser chamado de adaptativo.

2.8 Folksonomias e o jornalismo

No jornalismo, as folksonomias podem ser usadas em dois contextos: dentro da redação ou pelos leitores. A redação de um jornal (on-line ou não) pode, por exemplo, empregar as folksonomias para uso próprio, ou seja, apenas para facilitar seu trabalho de recuperação de notícias já publicadas. Neste caso, e adotando o caráter “pessoal” que é a essência das tags, repórteres, redatores e editores não precisam, a princípio, se preocupar com um conjunto de termos já definidos. Assim, “economia”, “olimpíadas”, “importante” e “furo” são exemplos de tags que, enquanto são usadas apenas por um redator, possuem o mesmo peso. É ao compartilhar todas as notícias e marcações feitas pela redação que emergirá uma classificação coerente e adaptativa.

No caso do jornalismo on-line, uma forma ainda mais interessante de empregar as folksonomias é compartilhá-las também com o leitor, alterando de forma profunda a tradicional apresentação de notícias na forma de “cadernos” ou “editorias” estanques. Dessa forma, um “furo” de reportagem informando que determinada multinacional vai deixar de patrocinar um importante time de futebol estaria, ao mesmo tempo, em “economia”, “esportes” e, talvez, numa editoria emergente de “furos” jornalísticos.

Nos dois exemplos acima, porém, a marcação das notícias ainda é um privilégio da redação. Mas os leitores também podem se beneficiar do uso de tags, inicialmente para facilitar a recuperação futura de informações que julgaram interessantes. Com isso contribuem para a serendipidade do sistema, ou seja, facilitam a descoberta de novas notícias interessantes para outros usuários.

Entre os sites de notícias que empregam a folksonomia, pode-se citar o rojo.com, que entre inúmeros outros recursos, oferece a opção de atribuir tags às notícias. No entanto, o exemplo mais interessante é o Common Times (www.commontimes.org). Nele, segundo os criadores do site, acontece a “marcação social de notícias”. Os leitores classificam com tags as matérias de diversos sites e, com isso, acabam determinando a hierarquia e distribuição destas notícias na página principal do Common Times.

O jornalismo participativo, comunitário ou cidadão, também tem utilizado a folksonomia. Sites como o Digg e o NowPublic (www.nowpublic.com), que funcionam com conteúdo enviado pelos leitores/repórteres, se beneficiam da emergência de padrões de popularidade e organização deste recurso.

Jornalismo na Web 2.0

Entre as características do movimento chamado de Web 2.0 por Tim O’Reilly estão a abertura cada vez maior do conteúdo dos sites para utilização por terceiros e o uso de folksonomias. Esta abertura já pode ser vista em blogs que distribuem seus posts por RSS, em podcasts ou em sites maiores que colocam suas APIs à disposição (BBC, Technorati, Google, Yahoo, Flickr, Del.icio.us, etc.). Usando as tags atribuídas a uma notícia como o fio condutor, o jornal da Web 2.0 pode agregar na mesma página notícias de outros sites, blogs que falam do assunto, fotos sobre o tema ou links relevantes para a matéria.

3 Conclusão

Refinamentos técnicos nos sistemas poderiam melhorar o desenvolvimento das folksonomias consideravelmente. Lars Pind em seu blog enumera alguns:

Sugira tags para mim – um recurso que facilite a reutilização de tags já existentes, útil para reduzir a inconsistência dos termos e erros de digitação.

Encontre sinônimos automaticamente – depois de se incluir o item, os sistemas mostram tags relacionadas. Por que não mostrá-las na hora de escrever as tags?

Ajude-me a usar as tags que os outros usam – durante os processoas acima, mostrar as tags mais usadas com um tamanho maior ou cor mais forte.

Facilite o ajuste das tags em conteúdo antigo – conforme as pessoas se acostumam a dar tags aos itens, é preciso que seja simples mudar classificações antigas, feitas quando ela estava apenas começando.

Mazzocchi (2005) sugere a criação de um sistema que integre o melhor dos dois mundos: folksonomias + ontologias. Para ele, uma tag seria divulgada em uma URI, que também armazenaria informações adicionais sobre ela, como seus sinônimos, suas tags equivalentes nas listas de outros usuários e sua relação com outras tags (“Maçã” -> é um tipo de -> “fruta”).

Vivemos hoje num cenário predominantemente bottom-up. A filosofia do código aberto ganha cada vez mais força. A filosofia da colaboração coletiva para a construção do conhecimento (Wikipedia, por exemplo) ganha cada vez mais força. As soluções que emergem das ações individuais se mostram melhores a cada dia (del.icio.us e Flickr, para ficar nos mais populares). Novos insights acontecem simultaneamente ao redor do mundo e em minutos são colocados na web, em blogs, onde geram novas idéias em tempo recorde.

O interesse econômico percebe a trilha que está sendo seguida e começa a se adaptar. Empresas de software abrem cada vez mais seus códigos, pagam programadores para projetos de código aberto. Investem em iniciativas promissoras (em abril de 2005, o Flickr foi comprado pelo Yahoo!). A IBM, com sua gigantesca intranet, remodela seu sistema de taxonomia/ontologia para um sistema mais dinâmico e flexível, integrando folksonomias (ORDMAN, 2005).

Enquanto no resto do mundo estudos, insights e iniciativas voltadas ao tópico deste artigo sejam cada vez mais freqüentes, é triste constatar que pouco se fala sobre o assunto no Brasil. Sites e publicações especializadas passam ao largo de transformações que estão redefinindo o modo como vemos a Internet hoje. O blog Filosophia Digital de Carlos Castilho e Nando Pereira é uma surpreendente exceção, e trata de tudo isso que os outros ignoram.

A velocidade da evolução nesta área exige muita agilidade dos pesquisadores, mas mesmo assim há espaço de sobra para estudos que envolvam a folksonomia tanto na teoria quanto na prática, aplicada a qualquer domínio de conhecimento. O vácuo existente na pesquisa brasileira sobre o assunto é enorme, e é preciso correr atrás do prejuízo o quanto antes.

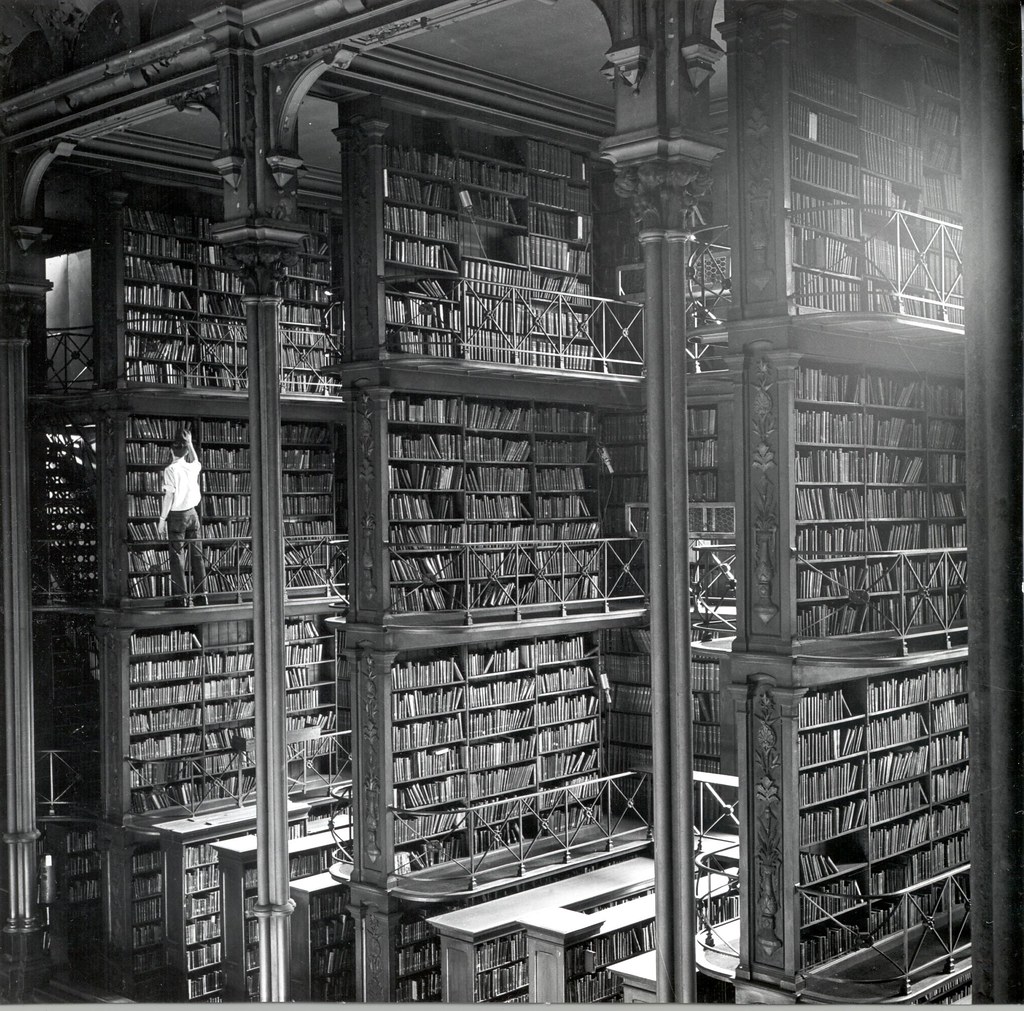

Além do Brasil estar defasado na área, outra coisa torna o estudo das folksonomias ainda mais urgente. O que acontece é um fenômeno similar à gravura “Mãos que desenham”, de Escher (Figura 1). Como um sistema que dá uma “volta estranha” e acaba se auto-referenciando (HOFSTADTER, 1979), a comunidade que mais avança no conhecimento sobre folksonomias usa como ferramenta para isso os próprios sistemas baseados em folksonomias.

Figura 1. Escher, M.C., “Mãos que desenham”

4 Referências

ALVES, J. B. M. (2004). Teoria Geral de Sistemas. Disponível em: http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/Egc.html

ARTHUR, W. B. (1999). Complexity and the Economy. In. Science, Abril, pp. 107-109

BERTALANFFY, Ludwig v. (1977). Teoria Geral dos Sistemas. 3ª edição, ed. Vozes, Petrópolis

BRIN S., Page L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. Computer Networks and ISDN Systems, Vol. 30, No. 1–7, pp. 107-117

DAWKINS, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press, 352pp.

FRASER, J. (2005). It’s a Whole New Internet. Disponível em: http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000430.php

GIBSON, B. (2005). IBM’s Intranet and Folksonomy. Disponível em: http://thecommunityengine.com/home/archives/2005/03/ibms_intranet_a.html

HAMMOND, T., HANNAY, T., LUND, B, SCOTT, J. (2005). Social Bookmarking Tools (I): A General Review. In D-Lib Magazine, Vol. 11, No. 4. Disponível em: http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html

HOFSTADTER, Douglas R. (1979). Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. Basic Books.

JOHNSON, S. (2001). Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software. Scribner, 288pp.

LEE, Tim B. (2001). The Semantic Web. In Scientific American, Maio. Disponível em:

http://cpdp.uab.es/documents/docencia/casanovas_pompeu/semantic_web.pdf

MAZZOCCHI, S. (2005). Folksologies: de-idealizing ontologies. Disponível em: http://www.betaversion.org/~stefano/linotype/news/85

ORDMAN, N. Et alii (2005). Traversing the Corporate Web – IBM’s Information Management Workflow. Information Architeture Summit, Canadá. Disponível em: http://subwaylove.com/IA2005.ppt

O’REILLY, T., (2003). The Architecture of Participation. In O’Reilly Developer Weblogs. Disponível em: http://www.oreillynet.com/pub/wlg/3017.

RIND, D. (1999). Complexity and Climate. In. Science, Abril, pp. 105-107.

UDELL, J. (2004). Collaborative knowledge gardening. Disponível em: http://www.infoworld.com/article/04/08/20/34OPstrategic_1.html

WAL, Thomas V. (2004). Feed On This. Disponível em: http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1562

________. (2005). Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies. Disponível em: http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html

WENG, G, BHALLA, U. S., IYENGAR, R. (1999). Complexity in Biological Signaling Systems. In. Science, Abril, pp. 92-96